Тарзальный туннельный синдром — причины, симптомы, лечение

Сегодня мы поговорим о синдроме тарзального канала или тарзальном туннельном синдроме (его еще называют невропатия большеберцового нерва, синдром предплюсневого канала), опишем симптомы и причины его возникновения у человека, расскажем на alter-zdrav.ru о диагностике и лечении патологии.

Сегодня мы поговорим о синдроме тарзального канала или тарзальном туннельном синдроме (его еще называют невропатия большеберцового нерва, синдром предплюсневого канала), опишем симптомы и причины его возникновения у человека, расскажем на alter-zdrav.ru о диагностике и лечении патологии.

Что это такое — синдром тарзального канала

Вы когда-нибудь были в метро в час пик? Когда на каждой остановке двое людей пытаются выйти из вагона, а двадцать человек пытаются войти. В этот момент Вы чувствуете себя как сардины в консервной банке.

Довольно неприятные ощущения, когда Вас толкают локтями в спину, а Ваши колени упираются в чьи-то бедра. Теперь представьте, что кто-то в этом плотно заполненном вагоне начнет раздуваться, словно воздушный шар, занимая все больше и больше свободного пространства.

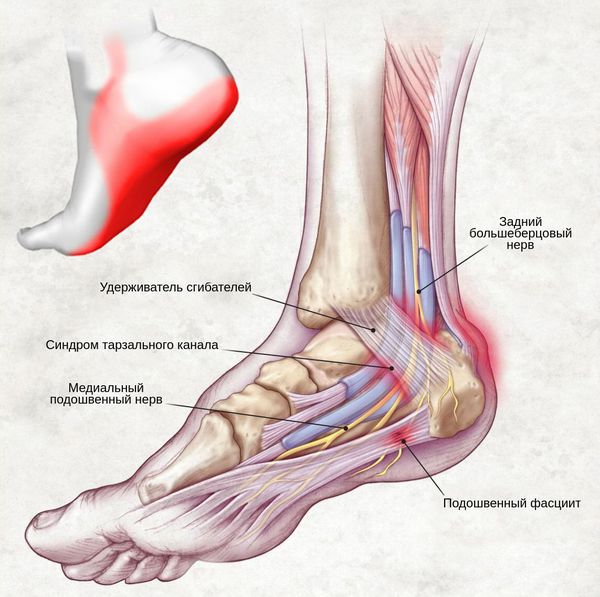

То же самое происходит при синдроме тарзального туннеля. Тарзальный туннель — это анатомический канал между внутренней лодыжкой и плотной связкой, которая называется удерживатель сухожилий сгибателей.

Через это пространство проходят сухожилия, артерии, вены и задний большеберцовый нерв, который после выхода из туннеля отдает ветви, иннервирующие всю стопу. Если какая-то из перечисленных структур начинает увеличиваться в объеме, то другие сдавливаются и, в том числе, и задний большеберцовый нерв.

Причины тарзального туннельного синдрома

Описываемая картина может происходить при варикозном расширении вен, окружающих нерв, тендините (воспалении сухожилий), появлении костных или мягкотканых образований, таких как липомы, фибромы.

Иногда сдавление нерва возникает при отеке мягких тканей, возникших в результате травмы (например, повреждение связок голеностопного сустава или перелом лодыжки), также при таких заболеваниях, как диабет или ревматоидный артрит.

Еще одной частой причиной возникновения синдрома тарзального туннеля является плоскостопие, вальгусная деформация стопы. Вследствие уплощения сводов стопы пятка смещается наружу и тянет за собой задний большеберцовый нерв, сжимая его в тарзальном туннеле. Тарзальный туннельный синдром очень похож на синдром карпального канала на кисти.

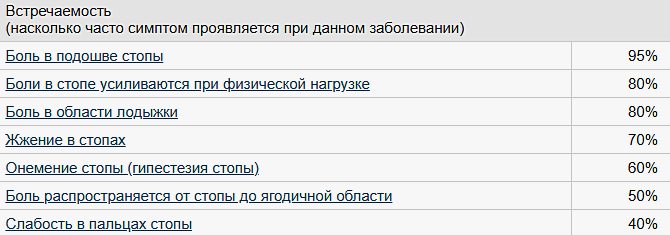

Симптомы туннельного синдрома стопы

Если у человека развился данный синдром, он может испытывать покалывание, жжение, чувство онемения вокруг внутренней лодыжки, эти ощущения могут распространятся вниз на внутреннюю поверхность стопы. Часто возникает ощущение, что пациент стоит как на иголках, могут возникать стреляющие боли, как будто бьет током.

Боли по мере развития заболевания распространяются от пятки до ягодичной области, усиливается при разгибании стопы.

Боль обычно усиливается в течение дня по мере нарастания напряжения и проходить во время отдыха дома вечером, при просмотре телевизора, когда ноги находятся в возвышенном положении, также облегчение приносит легкий массаж. Потом болезненность, жжение, онемение, покалывание стопы перестает проходить, часто возникает по ночам. Развивается слабость в пальцах, невозможно ходить на цыпочках.

Симптомы тарзального туннеля могут возникнуть при увеличении физических нагрузок (занятия спортом), либо при длительных статодинамических нагрузках (работа на ногах, длительные пешие прогулки). Если у Вас появились вышеуказанные симптомы, не откладывайте визит к врачу. Если симптомы заболевания сохраняются длительное время, это может привести к необратимому повреждению нерва.

Диагностика, код по МКБ 10

Когда Вы попадете на прием к врачу, он осмотрит ногу, возможно, он нажмет на нее в области тарзального туннеля, чтобы убедиться в наличии симптомов, также оценить наличие разрастаний вокруг указанной зоны. Часто в глаза бросается наличие отека, припухлости в зоне тарзального канала.

Вероятно, врач попросит рассказать о своих ощущениях, как давно они появились, с чего начались, что вызывает ухудшение состояния, а что, наоборот, приводит к облегчению.

- В первую очередь обычно назначают рентген стопы для выяснения вопроса о травмах, истончении фаланг, разрежение костной ткани.

- Ортопед посоветует выполнить УЗИ или МРТ для лучшей визуализации окружающих мягких тканей, которые могут заполнять туннель и сдавливать нерв.

- Если ваше состояние не улучшится, может потребоваться электронейромиография – исследование, позволяющее оценить, как сдавленный нерв проводит электрические импульсы.

Дифференцируют с нейропатиями, радикулопатиями, плексопатиями.

Код по МКБ 10 тарзального туннельного синдрома — G57.5.

Лечение тарзального туннельного синдрома

Лечение зависит от причины, из-за которой развилась патология, однако есть некоторые общие принципы терапии.

- Прежде всего, необходимо разгрузить больную ногу. Если имеется выраженный отек, то врач назначит ношение гипсовой лонгеты или жесткого ортеза. Во втором случае на ночь одевается фиксирующая шина.

- В дополнение к этому, ортопед порекомендует средства, направленные на уменьшения воспаления и отечности. Обычно это медикаментозная терапия (нестероидные противовоспалительные препараты, такие как Ибупрофен или инъекции кортикостероидов). При сильно выраженной боли советуют новокаиновые или гидрокортизоновые блокады. Также в ногу могут вводит Дипроспан, Кеналог.

- Место показаны аппликации льда (20 минут через тонкое полотенце, затем пауза 40 мин и снова приложить лед).

- Физиотерапевтические процедуры, такие как электрофорез, фонофорез, магнитотерапия, УВЧ-токи.

- Если синдром вызван наличием выраженного плоскостопия, то может потребоваться ношение индивидуально изготовленных ортопедических стелек, а иногда и специальных ортезов для вашей ноги.

Однако, если все вышеуказанные процедуры не принесут облегчения, будет рекомендовано оперативное лечение, суть которого заключается в удалении мягких тканей, сдавливающих нерв. После операции назначается физиотерапия, занятия ЛФК, массаж стопы и раннее вставание.

При своевременном лечении функция большеберцового нерва полностью восстанавливается, так как прекращается действие внешнего сдавливающего фактора — компрессии окружающих тканей.

Причины развития и лечение синдрома тарзального канала

Что такое синдром тарзального канала? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гармаев Д. Э., невролога со стажем в 10 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром тарзального канала — это периферическая мононевропатия нижней конечности, которая возникает в результате сдавления большеберцового нерва, проявляющаяся болью в области голеностопного сустава по внутренней стороне стопы.

Существует ряд других названий этой патологии: синдром ущемления большеберцового нерва, синдром канала Рише, синдром предплюсневого канала. [9]

Возникновение компрессии не зависит от возраста и пола, так как в большинстве случаев связано с травматическим повреждением голеностопного сустава или вялотекущим субклиническим, а затем декомпенсированным процессом невропатии.

Сдавление нерва происходит по ряду причин:

- вальгусная деформация стопы;

- опухоли мягких тканей — саркомы мышц, жировой ткани и сухожилий;

- опухоли нерва и его оболочки;

- патология сосудов (варикозное расширение вен);

- доброкачественные костные образования в тарзальном туннеле (экзостозы);

- травма сустава или мышц при заваливании стопы внутрь;

- осложнение после оперативного лечение голеностопного сустава.

По статистике, около 1/4 пациентов с синдромом тарзального канала в анамнезе имели травматическое повреждение в области лодыжки. [11]

К факторам риска развития синдрома или усиления его течения относят некоторые системные фоновые заболевания:

При гипотериозе возможен отёк и уплотнения тканей в результате накопления глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, сопровождающийся задержкой жидкости. [13]

Сахарный диабет пагубно влияет на периферические нервы вследствие хронического повышение уровня глюкозы. Это вызывает образование сорбита — побочный путь утилизации глюкозы. Он накапливается в больших концентрациях, повышая осмотическое давление внутри клетки и вызывая её отек. Также к механизмам повреждения нерва относят ангиопатию и сужение просвета периневральных и эндоневральных сосудов в дебюте сахарного диабета. [14]

Симптомы синдрома тарзального канала

Поражение заднего большеберцового нерва может быть двухсторонним. При его сдавлении возникают:

- чувство боли в задней области голени;

- покалывание и жжение подошвы и пальцев ног (парестезии);

- снижение мышечной силы при сгибании пальцев стопы;

- изменения походки — она становится болезненной, щадящей, больной старается не нагружать травмированную ногу.

Боль при данном синдроме является ведущим признаком поражения периферического нерва. Она выражается в виде жгучих или ноющих ощущений, распространяющихся по задней области голени. Может локализоваться в области подошвы, стопы, пальцев и в любом месте вдоль хода большеберцового нерва.

Болезненное ощущение провоцируется давлением на канал, физической нагрузкой, ходьбой, постукиванием, различными движениями голеностопного сустава — приземлением, отталкиванием и разгибанием стопы. Также боль может приносить неудобство в ночное время.

Болезненные парестезии — постоянные ощущения онемения, ползания мурашек, прокалывания, жжения, усиливающиеся при ходьбе — локализуются в пальцах стопы и зонах иннервации подошвы:

- в области латерального подошвенного нерва;

- в области медиального подошвенного нерва;

- изредка в области пяточного нерва. [1]

Также при данном синдроме нередко наблюдается лёгкий парез сгибателей пальцев (“кошачья лапа”) и трофические изменения кожи стопы.

В связи с компрессией (сдавлением) нерва происходит ослабление нервно-мышечного сигнала, и развести пальцы в сторону становится довольно трудно. Это приводит к гипотрофии, а иногда и к атрофии мышц сгибателей пальцев стопы.

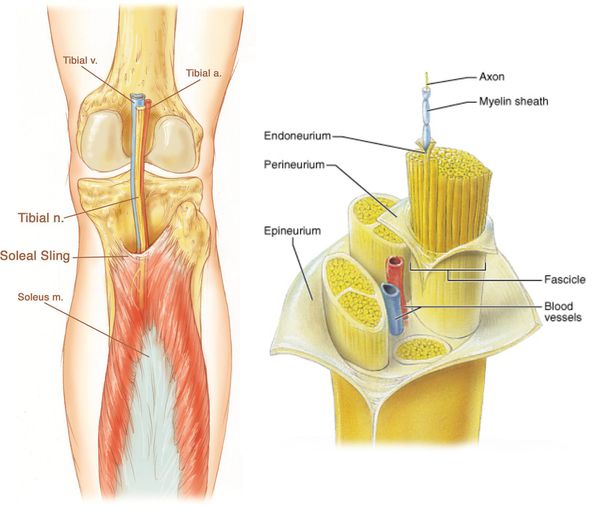

Патогенез синдрома тарзального канала

Чтобы понять, как происходит повреждение нерва и какие процессы этому способствуют, нужно рассмотреть нормальное строение периферического нерва. Он напоминает кабель, состоящий из нервных пучков различного диаметра, окружённых соединительнотканной оболочкой — эпиневрием. Эта соединительная ткань представляет собой нерыхлую, насыщенную жиром оболочку, усиленную продольными и поперечными коллагеновыми волокнами. В мышечных ложах эпиневрий выполняет функции амортизатора — смягчает нагрузки. Истинную оболочку нерва составляет периневрий — многослойная ткань с циркулярным строением, состоящая из уплощённых клеток, которые покрыты с обеих сторон базальной мембраной. [12]

Одной из ветвей периферической нервной системы является большеберцовый нерв. Он начинается в пояснично-крестцовом сплетении спинномозговых корешков, проходит посередине вниз к подколенной ямке латеральнее (как бы в стороне) и поверхностнее подколенных сосудов. [4] Затем нерв спускается между обеими головками икроножной мышцы, проникает под сухожильную дугу камболовидной мышцы, после чего спускается между последней и глубокой мышцами к медиальной лодыжке голени.

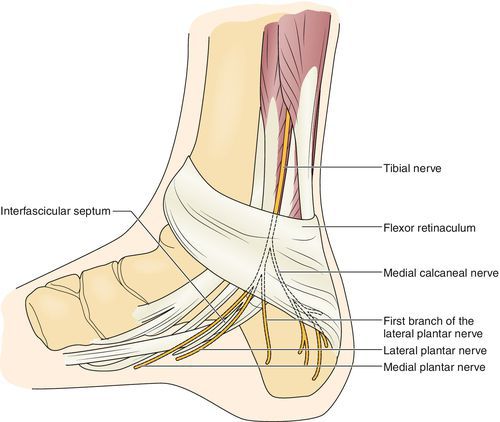

На уровне голеностопного сустава большеберцовый нерв проходит через жёсткий остеофиброзный туннель — тарзальный канал. [1] Это пространство спереди ограничено большеберцовой костью, а снаружи — задним отростком таранной кости и пяточной костью, а также удерживателем сгибателей (сухожилий).

Канал делиться на два этажа:

- верхний (залодыжечный);

- нижний (подлодыжечный).

Анатомически в канале сосуществуют несколько сухожилий мышц: задняя большеберцовая, сгибатель большого пальца и длинный сгибатель пальцев. [8] [9] Причём короткий и длинный сгибатели большого пальца стопы являются основными мышцами, которые получают иннервацию после выхода нерва из канала предплюсны.

Ишемическая компрессия содержимого тарзального канала приводит к изменению кровообращения в стопе и слабости короткого сгибателя большого пальца стопы. Хроническое сдавление в результате нарушения той же иннервации способствует деформации по типу молоткообразных (кошачьих) пальцев. Также отмечается, что патология сопутствует почти каждому случаю вальгусной деформации стопы.

Классификация и стадии развития синдрома тарзального канала

Специальной классификации синдрома не существует. Он является разновидностью компрессионной нейропатии нижних конечностей. Помимо него существуют:

- Парестетическая мералгия Бернгардта-Рота — сдавление наружного кожного нерва бедра, который образуется из L2-L3 и проходит под путарную связку, где подвергается компрессии. Клинически проявляется парестезиями, а затем и болью в области передней боковой поверхности бедра.

- Метатарзалгия Мортона — сдавление подошвенных пальцевых нервов в области IV плюснефалангового сустава. Проявляется болью и парестезиями в области головок III-IV плюсневых костей.

- Синдром ущемления малоберцового нерва в области подколенной ямки и под длинной малоберцовой мышцей. Малоберцовый нерв идёт из L4-L5. Сдавление происходит в месте прохода малоберцового нерва под сухожилием двуглавой мышцы бедра. Проявляется слабостью сгибателей стопы, болью и парестезиями в области передней поверхности голени.

Осложнения синдрома тарзального канала

- Травмирование. На фоне слабости или пареза сгибателей стопы может возникнуть травма или растяжение связочного аппарата голеностопного сустава. Также возможны частые падения.

- Осложнения после проведения блокад тарзального канала. [9] Такие осложнения называются ятрогенными. Их клинические проявления возникают непосредственно сразу после процедуры или спустя некоторое время (в основном в течение нескольких недель) с постепенным нарастанием симптоматики, т. е. вышеописанные жалобы усугубляются и носят более стойкий характер.

- Анталгические контрактуры — рефлекторное ограничение движения. Возникает при длительной защитной позе.

- Защитная поза — положение тела, возникающее в случае длительного течения заболевания, в котором пациент максимально возможно чувствует себя комфортно.

- Каузалгическая боль — это жгучая интенсивная боль с локальными вазомоторными, трофическими проявлениями. Согласно одной из теорий, механизм её возникновения связан с нейрогенным асептическим воспалением, возникающим в результате высвобождения в зоне повреждения биологически активных веществ (гистамина, простагландинов, цитокинов). Это приводит к вегетативным нарушениям. Афферентная импульсация активизирует центральные структуры головного мозга: таламус и центральную кору головного мозга.

- Развитие диабетической язвы — возникает в результате повышенного травматизма за счёт сниженной чувствительности подошвы и недостаточной иннервации.

Диагностика синдрома тарзального канала

В первую очередь следует визуально определить состояние пациента: обратить внимание на его положение во время движения, как осуществляется ходьба, есть ли дисфункции мышц, деформация голеностопного сустава или другие неврологические отклонения при движении. Если при определённом положении стопы во время движения возникает боль, то пациент нуждается в углубленном осмотре и оценке этих движений.

Затем производится физикальный осмотр пациента в положении сидя для определения состояния стопы в целом. В запущенных случаях может наблюдаться нарушение мышц стопы, вплоть до атрофии, что приводит к молоткообразной деформации пальцев.

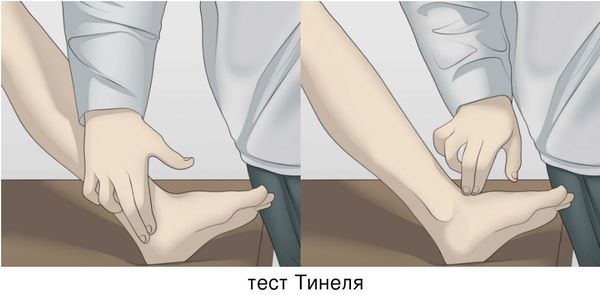

Одними из типичных провокационных проб являются постукивание (синдром Тинеля) и сдавление (синдром Гольдберга) большеберцового нерва — вызывают боль и парестезии в подошвенной части стопы. Также используется турникетный (манжеточный) тест. [1] Стоит отметить, что при синдроме тарзального канала отсутствует ахилловый рефлекс, но при этом частично сохраняется активное приведение стопы и сгибание в голеностопном суставе.

В дополнение к осмотру используют электронейромиографию (ЭНМГ) нижних конечностей: на наличие проблемы будет указывать снижение скорости проведения импульсов по чувствительным волокнам позади медиальной лодыжки.

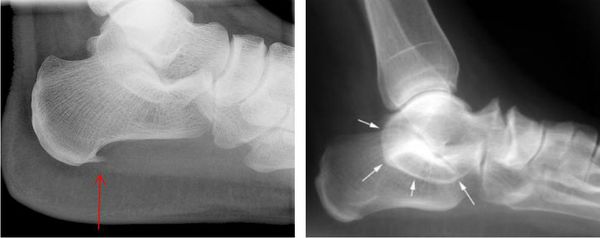

При подозрении травматической природы синдрома проводится рентгенография голеностопного сустава и стопы. Во время исследования также можно обнаружить костные выступы и остеофиты.

Для выявления патологий мягких тканей проводят МРТ голеностопного сустава стопы: могут быть обнаружены тендинит (дистрофия сухожилия), теносиновит (воспаление сухожилия), липомы или другие новообразования, варикозное расширение вен и кисты ганглиев.

Ещё один достоверный и ранний способ диагностики — это мышечное тестирование:

- тест для короткого сгибателя пальцев — пациенту предлагают сгибать среднюю фалангу II-IV пальцев, исследователь фиксирует проксимальные фаланги в разогнутом состоянии и препятствует движению средних;

- тест для длинного сгибателя пальцев — пациенту предлагают сгибать ногтевые фаланги II-IV пальцев, исследователь препятствует этому движению и держит проксимальные фаланги;

- тест для короткого сгибателя большого пальца — пациенту предлагают сгибать проксимальную фалангу большого пальца при разогнутой дистальной, исследователь препятствует этому движению;

- тест длинного сгибателя большого пальца — пациенту предлагают согнуть концевую фалангу большого пальца, исследователь препятствует этому движению и держит проксимальную фалангу разогнутой.

Существует тест оценки тяжести тарзального туннельного синдрома — это нингидриновая проба. [11] Оценка в 10 баллов указывает на нормальную стопу, оценка в 0 баллов говорит о наиболее выраженной патологии стопы.

Блокада большеберцового нерва в тарзальном канале

Причины развития и лечение синдрома тарзального канала

Синдром предплюсневого, или тарзального канала – компрессионная невропатия большеберцового нерва, в том месте, где он проходит в области сгибателей. Характеризуется патология, кодируемая по МКБ 10 как G57.5, болью и покалыванием на внутренней лодыжке.

Чаще всего патология выявляется в возрасте 40 – 60 лет, поражение диагностируется только на одной ноге, причём только с одной стороны.

У заболевания есть свои причины и основная из них – это опухоли мягких тканей в области тарзального канала, когда происходит надавливание на нерв. Также причиной может стать варикозное расширение вен, травмы стопы, вальгусная деформация.

Клиническая картина

Признаки заболевания, а это боль и покалывание в области подошвы, могут проявлять себя на протяжении длительного времени. В первое время боль в стопе возникает только при ходьбе, а потом, по мере развития патологии, проявляется уже по ночам, притом совершенно спонтанно.

От стопы боль может распространяться до самой ягодицы по задней поверхности ноги. Если попытаться ногу разогнуть, то болевые ощущения только усилятся. Через несколько лет без лечения в стопе начинает ощущаться слабость мышц.

Жжение, онемение и покалывания могут беспокоить до 60% всех пациентов с поставленным диагнозом синдрома тарзального канала. Все симптомы могут обостряться или уменьшаться, и даже полностью исчезать и возобновляться снова, что особенно характерно при ношении тесной и неудобной обуви.

При осмотре во время диагностики можно выявить следующие признаки заболевания:

- Болезненность при пальпации.

- Иррадиацию боли.

- Болезненность по ходу седалищного нерва.

- Слабость подошвенных сгибателей стопы.

- Гипотрофию мышц.

- Затруднения, связанные с ходьбой на пальцах.

- Ощущение мурашек и онемения.

Синдром тарзального канала с невропатией подошвенного нерва может быть спровоцирован длительной ходьбой или бегом. В этом случае пациент испытывает жгучие боли, которые отдают в икру.

Если боль проявляется в области 2 и 3 пальцев стопы, то такой симптом говорит о невропатии на уровне медиального подошвенного нерва, что характерно для спортсменов, которые бегают на длинные дистанции.

Диагностика

Вспомогательными методами диагностики принято считать электромиографию, электронейрографию, УЗИ. По показаниям может быть проведена рентгенография голеностопа, стопы, или КТ поражённого сустава.

Обязательно должна проводиться дифференциальная диагностика с такими заболеваниями, как:

Консервативная терапия

Если эта патология развивается на фоне другого, основного, заболевания, то лечение должно быть направлено именно на причину, которая привела к развитию синдрома.

Если причина – сильное сдавление нервной ткани, то основная терапия предлагает использовать блокады с кеналогом, дипроспаном, гидрокортизоном в разведении с лидокаином. Обязательно использование витаминов – В1, В6, В12, никотиновой кислоты, капельная терапия тренталом, альфа-липоевая кислота.

По показаниям может быть рекомендован приём актовегина или солкосерила, прозерина или идипакрина.

Из других методов лечения хорошо помогает ультрафонофорез с гидрокортизоном, ударно-волновая терапия, магнитотерапия, электрофорез и УВЧ. Для предотвращения атрофии мышц, а также при наличии этого симптома необходим курс ЛФК и массажа. Однако проводить его необходимо только после стихания обострения.

При отсутствии эффекта от консервативной терапии может быть назначено хирургическое лечение, которое помогает освободить нервную ткань от сдавления. Операция проводится нейрохирургом.

Тарзальный туннельный синдром – редкое клиническое состояние

- Тарзальный туннельный синдром: что это такое?

- Причины

- Интересные факты

В 1962 году Чарльз Кек подробно описал эту проблему и отметил, что раньше людям часто ставили неправильный диагноз из-за сходства заболевания с подошвенным (плантарным) фасциитом.

Гудголд, Копелл и Шпильдхольц впоследствии уже более детально описали воздействие этого синдрома на большеберцовый нерв.

Что такое тарзальный туннельный синдром:?

Туннельным синдромом называют ряд характерных симптомов, возникающих в результате сдавливания большеберцового или подошвенных нервов в тарзальном туннеле. Они расположены под сгибателем, в медиальной области голеностопного сустава.

Тарзальный туннель является остеофиброзным каналом. Он расположен во внутренней части голеностопного сустава. Крыша этого туннеля образована сгибателем — связкой, которая простирается от внутренней лодыжки до пяточной кости. Ее функция заключается в стабилизации сухожилий сгибателей.

Тарзальный туннель также проходит под отводящей мышцей пальца. Между сгибателем, мышцей и пяточной костью проходит большеберцовый нерв и его ответвления. Когда происходит сдавливание этих нервов, и возникает тарзальный туннельный синдром.

Таким образом, данный синдром является результатом воспаления тканей, окружающих тарзальный туннель. Нервы также могут защемиться и воспалиться. Это и вызывает болевые ощущения.

Причины

Развитие тарзального туннельного синдрома обусловлено разными причинами и процессами.

- Травмы. Наиболее распространенная причина. Обычно тарзальный туннельный синдром возникает после растяжения связок, перелома внутренней лодыжки, таранной или пяточной кости. Все эти состояния вызывают утолщение кольцевой связки и последующее сдавливание.

- Перенапряжение. Это связано с повторяющимися движениями на уровне голеностопного сустава, будь то ежедневные действия или занятия спортом.

- Дефекты стопы. Плоско-вальгусная стопа генерирует биомеханические аномалии, которые приводят к растяжению внутренних структур и вызывают тарзальный туннельный синдром.

- Воспалительные процессы. В частности, теносиновит сгибателей или задней большеберцовой кости.

- Заболевания сухожилий или вен. Варикозное расширение вен может оказывать давление на нервы. Еще одним фактором может быть киста на сухожилии.

- Системные заболевания. Это примерно 10% случаев. Заболевания, которые чаще всего оказывают влияние: диабет, артрит, гипертиреоз и гиперлипидемия.

- Без видимой причины. В 25% случаев причина развития тарзального туннельного синдрома остается неизвестной.

Интересные факты

Основным симптомом тарзального туннельного синдрома является боль в стопе. Она локализуется вокруг лодыжки, почти всегда где-то внутри. Этот дискомфорт распространяется на пальцы ног и обостряется при ходьбе. На более поздних стадиях боль сохраняется и во время отдыха (в покое).

Эта боль жгучая, обычно сопровождается покалыванием или судорогами. Сначала ее можно ощутить только в положении стоя, при ходьбе или использовании определенных видов обуви. Чаще всего боль появляется ночью, после активного дня. Частично ее можно снять и облегчить посредством движений лодыжки, ступни или всей ноги.

Не менее часто возникает чувство онемения, а также слабость в мышцах стопы, пальцев ног или лодыжек. В самых тяжелых случаях эта слабость становится очень заметной и может привести к деформации стопы.

Полное выздоровление в данном случае возможно при правильном лечении. Лишь у некоторых людей имеются такие последствия, как частичная или полная потеря чувствительности или подвижности. Следует также отметить, что у небольшого процента пациентов данный недуг становится рецидивирующим.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! econet

Лечение тарзального синдрома

Лечение тарзального туннельного синдрома классифицируется на неоперативное и оперативное. Адекватная попытка неоперативного лечения должна быть выполнена перед хирургическим лечением, если оно потребуется.

Наиболее важным неоперативным методом лечения тарзального синдрома являются местные глюкокортикоидные инъекции для теносиновита или ортопедические средства для деформации стопы. Другое неоперативное лечение включало физиотерапию для укрепления мышц стопы с целью восстановления медиальной продольной дуги.

Как и нестероидные средства, инъекции глюкокортикоидов применяют для наиболее эффективного лечения в присутствии воспалительных артропатий, таких как ревматоидный полиартрит или анкилозирующий спондилит, сочетающиеся с теносиновитом.

При лечении с помощью жестких ортопедических устройств стопа удерживается в нейтральной позиции, препятствуя варусной и вальгусной деформации. Иммобилизацию стопы производят с ночной шиной, а днем для ходьбы применяют сменяемые ортопедические ботинки, ортопедические стельки. Рекомендуют также изменение деятельности, ограничивающее ходьбу или длительное стояние. Применялся также однодюймовый пяточный подъемник, уменьшающий натяжение большеберцового нерва.

Оперативное лечение при компрессии нерва в тарзальном канале в первую очередь показано в присутствии ограничивающих пространство структур или структурных изменений в этом туннеле. Большинство врачей использовали метод, описанный Lam (1962), который производил декомпрессию как верхнего, так и нижнего тарсальных туннелей.

Хирургическое лечение тарзального синдрома

«Большеберцовый нерв обнажался криволинейным медиальным разрезом, распространяющимся выше, сзади и ниже медиальной лодыжки

Нерв идентифицировался выше связки и мобилизовался вниз по его курсу… Важно, выполняя декомпрессию в дистальном направлении после точки, где задний большеберцовый нерв проходит под отводящей мышцей большого пальца… (и) декомпрессировать каждый подошвенный нерв на 1 дюйм дистально в направлении подошвенной части стопы». Mann, Baxter рекомендуют начинать разрез на 10 см проксимальнее верхушки медиальной лодыжки и на 2 см сзади заднего края большеберцовой кости

Проксимальным разрезом, как рекомендуется, необходимо достаточно освободить глубокую фасцию голени проксимальнее связки сгибателей. Освобождение части отводящей мышцы большого пальца, чтобы идентифицировать медиальный, латеральный подошвенные нервы, необходимо для декомпрессии дистального туннеля. Небрежность в региональной анатомии может в результате привести к недостаточной декомпрессии.

Важно идентифицировать и защитить медиальный пяточный нерв. После операции пациент остается без нагрузки в течение 3 нед, а затем разрешают постепенно нагружаться в пределах терпимости и разрешаются как пассивные, так и активные движения

Во многих сообщениях описывались хорошие результаты операции у 72-95% пациентов. Однако Pfeiffer, Cracchioto наблюдали заметное улучшение после хирургического лечения только в 44% случаев из 30

Авторы заключили, что системные воспалительные заболевания стопы и подошвенный фасциит должны лечиться неоперативно или с осторожностью. Другие сообщили, что результаты хирургического лечения были лучшими в следующих условиях: молодые пациенты, короткая история симптомов, отсутствие в анамнезе растяжения связок, ранний диагноз без вовлечения мышц в болезненный процесс, когда идентифицируется локализация поражения

Kim et al. наблюдали худшие результаты у реоперированных пациентов с тарзальным синдромом. Barker et al. заключили, что симптомы, относящиеся к хронической компрессии большеберцового нерва, могут быть вылечены оперативной стратегией, которая нацеливается на освобождение нескольких анатомических регионов, сдавленных вблизи медиальной лодыжки, чем при фокусировании только на один тарзальный канал.

Рекомендации при тарзальном синдроме: во всех, кроме острых, случаях синдрома тарзального канала с пространствооккупирующими поражениями должна быть сделана попытка неоперативного лечения. Последнее наиболее эффективно у пациентов с теносиновитом или сгибательными деформациями. В отсутствие пространствооккупирующего поражения или фокальной компрессии большеберцового нерва, освобождение тарзального канала должно быть тщательно рассмотрено, и пациент должен быть предупрежден, что он не может быть полностью освобожден от симптомов. Возможности эндоскопической техники освобождения большеберцового нерва от компрессии в тарзальном канале нуждаются в дальнейшем наблюдении.

Причины развития и лечение синдрома тарзального канала

Синдром предплюсневого, или тарзального канала – компрессионная невропатия большеберцового нерва, в том месте, где он проходит в области сгибателей. Характеризуется патология, кодируемая по МКБ 10 как G57.5, болью и покалыванием на внутренней лодыжке.

Чаще всего патология выявляется в возрасте 40 – 60 лет, поражение диагностируется только на одной ноге, причём только с одной стороны.

У заболевания есть свои причины и основная из них – это опухоли мягких тканей в области тарзального канала, когда происходит надавливание на нерв. Также причиной может стать варикозное расширение вен, травмы стопы, вальгусная деформация.

Клиническая картина

Признаки заболевания, а это боль и покалывание в области подошвы, могут проявлять себя на протяжении длительного времени. В первое время боль в стопе возникает только при ходьбе, а потом, по мере развития патологии, проявляется уже по ночам, притом совершенно спонтанно.

От стопы боль может распространяться до самой ягодицы по задней поверхности ноги. Если попытаться ногу разогнуть, то болевые ощущения только усилятся. Через несколько лет без лечения в стопе начинает ощущаться слабость мышц.

Жжение, онемение и покалывания могут беспокоить до 60% всех пациентов с поставленным диагнозом синдрома тарзального канала. Все симптомы могут обостряться или уменьшаться, и даже полностью исчезать и возобновляться снова, что особенно характерно при ношении тесной и неудобной обуви.

При осмотре во время диагностики можно выявить следующие признаки заболевания:

- Болезненность при пальпации.

- Иррадиацию боли.

- Болезненность по ходу седалищного нерва.

- Слабость подошвенных сгибателей стопы.

- Гипотрофию мышц.

- Затруднения, связанные с ходьбой на пальцах.

- Ощущение мурашек и онемения.

Синдром тарзального канала с невропатией подошвенного нерва может быть спровоцирован длительной ходьбой или бегом. В этом случае пациент испытывает жгучие боли, которые отдают в икру.

Если боль проявляется в области 2 и 3 пальцев стопы, то такой симптом говорит о невропатии на уровне медиального подошвенного нерва, что характерно для спортсменов, которые бегают на длинные дистанции.

Диагностика

Огромное значение в диагностике играет сбор анамнеза, который помогает установить причину развития патологии, а это может быть травма или внутренние заболевания, а также ортопедические расстройства.

Огромное значение в диагностике играет сбор анамнеза, который помогает установить причину развития патологии, а это может быть травма или внутренние заболевания, а также ортопедические расстройства.

Вспомогательными методами диагностики принято считать электромиографию, электронейрографию, УЗИ. По показаниям может быть проведена рентгенография голеностопа, стопы, или КТ поражённого сустава.

Обязательно должна проводиться дифференциальная диагностика с такими заболеваниями, как:

Консервативная терапия

Если эта патология развивается на фоне другого, основного, заболевания, то лечение должно быть направлено именно на причину, которая привела к развитию синдрома.

Если причина – сильное сдавление нервной ткани, то основная терапия предлагает использовать блокады с кеналогом, дипроспаном, гидрокортизоном в разведении с лидокаином. Обязательно использование витаминов – В1, В6, В12, никотиновой кислоты, капельная терапия тренталом, альфа-липоевая кислота.

По показаниям может быть рекомендован приём актовегина или солкосерила, прозерина или идипакрина.

Из других методов лечения хорошо помогает ультрафонофорез с гидрокортизоном, ударно-волновая терапия, магнитотерапия, электрофорез и УВЧ. Для предотвращения атрофии мышц, а также при наличии этого симптома необходим курс ЛФК и массажа. Однако проводить его необходимо только после стихания обострения.

При отсутствии эффекта от консервативной терапии может быть назначено хирургическое лечение, которое помогает освободить нервную ткань от сдавления. Операция проводится нейрохирургом.

Статьи

|

|

Синдром тарзального канала

Мицкевич В.А.

Врач ортопед-травматолог,

доктор медицинских наук

Синдром тарзального канала или тарзального синуса представляет собой компрессионную нейропатию задней ветви большеберцового нерва или одной из его мелких ветвей в тарзальном канале.

Анатомия и функция

Тарзальный канал расположен по внутренней поверхности голени от медиальной лодыжки до подошвенной поверхности ладьевидной кости.

Канал разделен на две части:

1. Верхняя большеберцово-таранная часть расположена на уровне голеностопного сустава. 2. Нижняя таранно-пяточная часть расположена в заднем отделе стопы.

Основанием канала является таранная кость, крышей служит глубокая фасция голени, ретинакулум сгибателей и мышца, отводящая 1 палец. Канал разделен фиброзными перегородками, которые идут от ретинакулума к медиальной лодыжке. Канал покрыт расщепленной связкой, которая переходит в апоневроз голени. Внутри канала расположены сухожилия задней большеберцовой мышцы, длинного и короткого сгибателя 1 пальца. Мышцы разделены соединительнотканными перегородками, к которым плотно прилежат сосуды и нервы.

Между соединительнотканными перегородками располагается сосудисто-нервный пучок. В нем находится большеберцовый нерв, который обладает низкой подвижностью в связи с чем оказывается подверженным тракции и компрессии.

Большеберцовый нерв делится на три ветви:

1) медиальная пяточная,

2) медиальная подошвенная,

3) латеральная подошвенная.

В 96% случаев разделение нерва на медиальную и латеральную подошвенную ветви происходит внутри канала. Место бифуркации большеберцового нерва на отдельные ветви относительно постоянно, однако место отхождения пяточной ветви подвержено вариативности. В 40% случаев пяточная ветвь отходит до входа в тарзальный канал и в 25% случаев нерв разделяется на несколько малых ветвей внутри канала.

Большеберцовый нерв подвергается хроническому растяжению у людей с плоскостопием, которое приводит к растяжению и травме нерва. При хроническом растяжении нерва развивается эпиневральный фиброз с утолщением эпиневрия, что способствует сдавлению сосудов, которые расположены на поверхности нерва. В большеберцовом нерве появляются участки ишемии, которые нарушают функцию нерва и приводят к боли.

Этиология

Синдром распространен у мужчин и женщин с одинаковой частотой. Патология встречается в возрасте от 12 до 65 лет.

Нагрузка на стопу у пациентов связана с ходьбой и стоянием. Нетравматическая этиология встречается в ¼ случаев. В 30% случаев в качестве причины синдрома называют болезнь Бехтерева, реватоидный артрит, подагру, ганглий, плоскостопие. Травматическая этиология процесса встречается в ¾ случаев. В основном, это последствия перелома пяточной кости, растяжение внутренних связок голеностопного сустава, перелом или ушиб костей сустава. В 70% случаев синдром развивается в результате разрыва межкостной таранно-пяточной связки, либо всех латеральных связок сустава. Травматический генез синдрома считается доказанным в случае анамнеза инверсионной травмы, после которой остается гематома, определяется дефект связок и неустойчивость заднего отдела стопы во время физической нагрузки. Нестабильность подтаранного сустава при синдроме тарзального канала диагностируют в 39% случаев.

Среди других причин синдрома тарзального канала называют объемный процесс, деформацию стопы и голеностопа, нарушение обмена, врожденный синостоз, компрессию нерва мышцей, которая сгибает 1 палец.

У одного и того же больного встречается сочетание синдрома тарзального канала с синдромом карпального канала и нейропатией кисти.

Симптоматика

Для пациента с синдромом характерно ощущение опасения при ходьбе, чувство отсутствия устойчивости в заднем отделе стопы, жалобы на неприятные ощущения.

Боль локализована по подошвенной поверхности стопы до пальцев, по медиальной поверхности пятки, боль распространяется по подтаранному суставу в заднем направлении, по ходу задней ветви большеберцового нерва, иррадиирует из стопы кверху в икру, имеет горячий, жгучий характер, сопровождается гиперэстезией и парестезией. У большинства больных встречается отерплость по латеральному краю стопы и парестезия типа электрического разряда. Жалобы усиливаются после непродолжительного стояния. На протяжении суток боль оказывается сильнее к вечеру.

Неприятным ощущениям способствует ношение полуботинок с низким берцем, либо обувь на высоких каблуках. Пациенты отмечают непереносимость охлаждения ног. При выраженном болевом синдроме возникает нарушение ходьбы.

При осмотре у 20% больных обнаружено искривление заднего отдела стопы. В 8% это варус пятки, в 11% это вальгус. У 2/3 больных видно усиление пронации стопы при перекате. Плоско-вальгусная деформация и пронация стопы усиливают растяжение нервов. У незначительного числа больных отмечена атрофия межкостных мышц. Симптом Тинеля положительный у всех пациентов. Симптом проверяют путем легкого постукивания или нажатия в области проекции тарзального туннеля в течение 30 секунд, что вызывает боль, парестезию или отерплость в стопе. Боль может усилиться при пальпации, тыльном сгибании стопы, высокоамплитудной инверсии или эверсии заднего отдела стопы. Внешне приступ боли ничем не проявляется. Слабость мышц стопы и голени выявляют очень редко. Вибрационная чувствительность снижена у 5% больных. Нормальная электромиограмма отмечена в 17% случаев, нарушение при миографии -в 83% случаев. В мышце, отводящей 5 палец, регистрируется возрастание латентности двигательных и чувствительных волокон. Чаще оказывается вовлечение в процесс латерального, и, реже, медиального подошвенных нервов. Обнаруживают удлинение времени проведения по нерву, увеличение продолжительности вызванных потенциалов мышцы, которая отводит 1 палец или 5 палец. Для диагностики синдрома тарзального канала чувствительные нарушения оказываются важнее двигательных.

На рентгенограмме могут быть обнаружены признаки перелома костей заднего отдела стопы.

Идеальным методом для диагностики синдрома тазрального канала является МРТ. При исследовании обнаруживают такие изменения, как синовит, расширение большеберцовых вен и варикоз, посттравматические рубцы, новообразования.

Консервативное лечение

При специфическом теносиновите, ревматоидном артрите и болезни Бехтерева в канал вводят кортикостероиды. Для снятия воспаления чаще применяют бетаметазон с лидокаином, курс пероральный курс НПВП.

При посттравматическом синдроме причиной боли является повышенная подвижность суставов стопы. Принцип лечения заключается в стабилизации подтаранного сустава, что позволяет уменьшить подвижность при разгибании стопы и ее пронации. Для стабилизации применяют разные типы ортезов, стельки с супинацией заднего отдела и пронацией переднего отдела. Стелечный ортез устанавливает стопу в нейтральном положении, уменьшает пронацию стопы, что дает уменьшение натяжения большеберцового нерва. Подпяточный косок высотой до 2 см позволяет уменьшить натяжение большеберцового нерва и амортизировать ударные нагрузки.

Делают упражнения ЛФК для укрепления мышц стопы и голени, удержания свода стопы.

Тейпинг и бинтование заднего отдела стопы позволяет уменьшить отек и боль.

Снижение веса тела уменьшает давление на структуры стопы.

У спортсменов при остром синдроме рекомендуют покой, щадящие движения, холодовые аппликации, стелечные ортезы для ограничения пронации стопы, подбор беговой обуви.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение производят у небольшого числа больных. Успех хирургического лечения можно считать более вероятным при действии таких факторов, как молодой возраст, короткий анамнез заболевания, отсутствие в анамнезе хронического растяжения связок голеностопного сустава и подворачивания стопы, проведение операции в фазе нарушения чувствительности до наступления нарушения движения, точная локализация очага патологии на магнитно-резонансной томографии.

Во время операции определяют положение задней большеберцовой артерии позади внутренней лодыжки. Сзади от артерии делают дугообразный разрез до ретинакулума сгибателей. Тупо отслаивают от ретинакулума пяточный медиальный и латеральный нервы и делают их релиз. Иссекают соединительнотканные перегородки и рубцы между нервами. В половине случаев обнаруживают сдавление главного ствола большеберцового нерва ретинакулумом или фасцией мышцы, отводящей 1 палец и деформацию ствола нерва по типу песочных часов. У всех пациентов выявляют периневральный фиброз, изредка встречается сосудистая мальформация или врожденная аномалия мышцы. Более, чем в 10% случаев прямого сдавления нерва не обнаруживают. При сдавлении главного ствола большеберцового нерва делают его невролиз. После операции назначают ношение иммобилизации в виде ортеза или шины на 10-14 дней. У больного, перенесшего хирургическое вмешательство, уменьшается интенсивность боли в 84% случаев. У половины пациентов исчезает симптом Тинеля, иррадиация боли в голень отсутствует. В 16% случаев боль остается.

Тарзальный синдром

В канале голеностопного сустава проходят сухожилия, сосуды и нервы. В области удерживающих сгибателей проходит большеберцовый нерв, который делится на конечные ветви.

Возникновения тарзального синдрома

Условия возникновения тарзального синдрома: Располагающаяся внутренняя кольцеобразная связка утолщается, появляются фиброзные ткани и формируются условия для давления на нерв (большеберцовый). Такие условия будут в области предплюсны, в результате чего возникает компрессия на участке, определенном прохождением нерва через плюсневый канал, вызывающая нейропатию большеберцового нерва. В плюсневом канале (тарзальном) появляется туннельный синдром при полученных травмах, воспалительных процессах (в тонких и длинных сухожилиях) или приобретенных деформациях стопы, при гипермобильности или перегрузках, которые испытывают ткани стопы, и мышцы передних отделов в нижней части конечности человека. Появляется патологическая импульсация, и компрессия нервных ветвей в области стопы.

Тарзальный синдром относится к нейропатиям, которые будут появляться по причине сдавления нерва со стороны медиальной поверхности сустава голени. Сдавление отмечается в пяточном канале. Где именно нерв и разделяется на ветви.

Возникновения тарзального синдрома

Возникновения тарзального синдрома

Симптомы: появление боли с внутренней стороны пятки, возможно и в других отделах стопы. Боль может быть острая, жгучая. Отмечается усиление боли во время стояния. В тяжелых случаях появляется болезненное уплотнение тканей вдоль нижней поверхности стопы и полная потеря чувствительности. Отмечаются вазомоторные и трофические нарушения стопы и пальцев. На подошвенной задней стороне пятки проходят подошвенные нервы, которые иннервируют кожу нижней подошвенной стороны, сухожилия задней большеберцовой мышцы, длинного сгибателя пальцев, сдавление их в канале может вызывать покалывание со стороны пятки (медиально, латерально). Нарушение болевой чувствительности подошвенной поверхности стопы в туннельном расположении сухожилий, сосудов и нервов может быть связано с узким анатомическим формированием канала из плотной ткани, которые при воздействии наружных (переломы и трещины костей, растяжения сухожилий и связок, вывихи стопы, плоскостопие) и внутренних (различные разрастания, сосудистые нарушения, застойные явления) факторов могут сдавливаться. Болевые ощущения приводят к спазму мышц сгибателей, появлению мышечных болей, в результате чего нарушается двигательная функция стопы.

Сила боли будет определяться объемом участка компрессии нерва и усиливаться при нагрузке или во время прямого сдавливания канала (возможно, при проведении тестового обследования). Боль может подниматься до серединной части лодыжки. В редких случаях отмечается со стороны задних отделов голени. Появление боли в области пяток связано с медиальным расположением пяточных нервных ветвей, где может происходить их сдавление, за счет изменения положения пяточной кости.

Диагностика при тарзальном синдроме

Клинические проявления тарзального синдрома имеют достаточную информативную диагностическую картину. В данном случае установление причинного фактора играет важную роль. Проведение тестов для определения канального сдавления в области расположения большеберцовой кости и удерживателя сгибающей мышцы включается в диагностический план обследования пациента.

Клинические проявления

Клинические проявления

Тесты проводятся при приведении стопы в пронационное положение (тракция поперечной связки во время пассивного отведения пятки кнаружи и кзади), при поколачивании или давлении на канал, при резком выполнении сгибания коленного сустава, при ходьбе на пятках. Оценивается скорость (замедление) проведения импульсов нервными волокнами и появления боли. Состояния диабетически-причинной нейропатии может определяться при проведении клинических анализов крови. В случае причины появления сдавления канала патологическими процессами в мягких тканях проводится магнитно-резонансное исследование и электромиография, изменения в структурах костных тканей стопы определяется выполнением методом рентгенографического исследования. Клинические и лабораторные методы обследования при тарзальном синдроме считаются дополнительными и выполняются на основании анамнеза и многофакторности заболевания пациента.

Лечение при тарзальном синдроме

Направление лечения предопределяет необходимость достижения определенным (консервативным или хирургическим) методом снижения сдавления большеберцового нерва в канале. Патологические разрастания проходящих рядом тканей требуют обязательного проведения оперативного лечения, с достижением декомпрессии тарзального канала. Достигается при рассечении удерживающей связки или удалении сдавливающих патологических образований.

Лечение при тарзальном синдроме

Лечение при тарзальном синдроме

Устранение причин:

Перегрузка сухожилия, перерастяжения нерва – обеспечение покоя.

Деформация стопы – проводится ортопедическая коррекция.

Воспалительные процессы — инфильтрация пораженной области.

Биомеханические изменения в стопе – применение ортопедических стелек.

Проекционное сдавление тарзального канала – ношение свободной обуви.

При острых болях применяется локальная инъекционная терапия анальгетическими средствами. Выраженные воспалительные явления снижаются при применении противовоспалительных средств.

Осложнениями проведения оперативного метода лечения данного синдрома будет:

— появление рубцовой ткани, стимулирующей рецидивное компрессионное положение нерва,

— повреждение ветвей большеберцового нерва.

Учитывая возможные нарушения двигательной функциональности стопы, потерю чувствительности тыльной поверхности стопы, снижение тонуса мышц-сгибателей стопы, послеоперационные осложнения необходимо проведение ранней диагностики, с началом терапии.